Evasion meurtrière d’Incarville : au-delà de l’indispensable renforcement de la sécurisation des extractions judiciaires, une nécessaire révision de la politique pénale

Mardi 14 mai, au péage d’Incarville dans l’Eure, deux agents de l’administration pénitentiaire ont été assassinés et trois autres grièvement blessés dans l’assaut qui a permis l’évasion du détenu qu’ils escortaient au retour d’une audition devant un juge d’instruction.

Ces agents appartenaient tous au pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Caen, le service de l’administration pénitentiaire chargé des missions d’escorte des personnes détenues sur la voie publique. Ils protégeaient un convoi dont la sécurité avait été placée au niveau 3 sur 4 par l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ). Le quatrième et dernier niveau de sécurité étant réservé aux détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalé (DPS) auquel l’évadé n’était pas inscrit.

Cette évasion meurtrière a constitué un choc pour l’ensemble des personnels pénitentiaires français : le dernier assasinat d’un agent pénitencier durant son service remonte en effet à 1992. En 2023, plus de 130 000 extractions judiciaires ont été réalisées. Comment éviter à l’avenir que l’une de ces nombreuses opérations tourne à nouveau au carnage ? Les mieux placés pour répondre à cette interrogation sont les syndicats d’agents de la pénitentiaire qui sont quotidiennement sur le terrain. L’intersyndicale a été reçue par le ministre de la justice dès le lendemain de l’attaque et elle a formulé des propositions concrètes, dont certaines ont été acceptées après plusieurs jours d’un mouvement généralisé de blocage des prisons. Ces avancées portent notamment sur un meilleur armement des agents, un renouvellement des véhicules et une limitation des transferts au profit des auditions en visioconférence par les juges lorsque cela est possible.

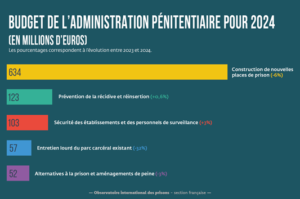

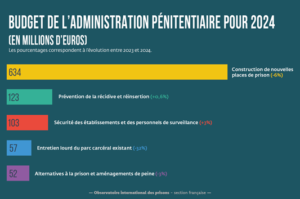

La mise en œuvre de ces mesures nécessiteront des dépenses publiques supplémentaires, mais comme l’a rappelé l’intersyndicale “Si la sécurité a un coût, la vie des agents n’a pas de prix”. Ces dépenses supplémentaires devront s’opérer sur un budget de l’administration pénitentiaire encore très largement consacré en 2024 à la construction de nouvelles prisons, au détriment de la sécurité des établissements et personnels de surveillance ou au développement des alternatives à la prison, comme le montrent les chiffres synthétisés ci-dessous par l’Observatoire international des prisons.

Au-delà de la question comptable, ces chiffres illustrent une différence de vision politique entre Les Écologistes et le gouvernement actuel. Les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron poursuivent depuis des années une politique du tout carcéral, avec le “Plan 15 000”, où la construction de nouvelles places de prison est toujours en retard sur une inflation carcérale que l’on ne parvient pas à ralentir, et où le taux de suroccupation moyen des maisons d’arrêt de 143% met en danger la sécurité des surveillants selon leurs propres syndicats. Les Écologistes défendent eux des mesures fortes de réduction carcérale, notamment :

Au-delà de la question comptable, ces chiffres illustrent une différence de vision politique entre Les Écologistes et le gouvernement actuel. Les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron poursuivent depuis des années une politique du tout carcéral, avec le “Plan 15 000”, où la construction de nouvelles places de prison est toujours en retard sur une inflation carcérale que l’on ne parvient pas à ralentir, et où le taux de suroccupation moyen des maisons d’arrêt de 143% met en danger la sécurité des surveillants selon leurs propres syndicats. Les Écologistes défendent eux des mesures fortes de réduction carcérale, notamment :

Au-delà de la question comptable, ces chiffres illustrent une différence de vision politique entre Les Écologistes et le gouvernement actuel. Les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron poursuivent depuis des années une politique du tout carcéral, avec le “Plan 15 000”, où la construction de nouvelles places de prison est toujours en retard sur une inflation carcérale que l’on ne parvient pas à ralentir, et où le taux de suroccupation moyen des maisons d’arrêt de 143% met en danger la sécurité des surveillants selon leurs propres syndicats. Les Écologistes défendent eux des mesures fortes de réduction carcérale, notamment :

Au-delà de la question comptable, ces chiffres illustrent une différence de vision politique entre Les Écologistes et le gouvernement actuel. Les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron poursuivent depuis des années une politique du tout carcéral, avec le “Plan 15 000”, où la construction de nouvelles places de prison est toujours en retard sur une inflation carcérale que l’on ne parvient pas à ralentir, et où le taux de suroccupation moyen des maisons d’arrêt de 143% met en danger la sécurité des surveillants selon leurs propres syndicats. Les Écologistes défendent eux des mesures fortes de réduction carcérale, notamment :

- La révision générale de l’échelle des peines, y compris en dépénalisant certains comportements pour lesquels la répression pénale ne constitue pas une réponse adaptée

- L’application d’un numerus clausus au sein des maisons d’arrêt.

- Pour les délits les moins graves, la priorisation par les magistrats des peines alternatives à la prison.